脱贫攻坚“常青树” 助力老区“壮筋骨”

阅览: 日期:2020-06-02

我市离退休老干部情系革命老区,为贫困乡村脱贫攻坚出谋划策、牵线搭桥、贡献心力

2020年是脱贫攻坚决战决胜之年。

在厦门,有这样一群离退休干部——

他们退而不休,奋斗不息,从花甲到耄耋,牵手乡亲奔小康。

他们不忘初心,深入老区,用奉献诠释忠诚与担当,为脱贫攻坚增添了强大正能量。

1175米,是厦门最高峰云顶山的海拔。山林深处,掩映着一个自然风光旖旎、生态环境优美的山村——汪前村。从一个山高水远、出行困难的革命老区基点村(以下简称“老区村”),变身现代化生态农业“幸福村”,汪前村的华丽转身之路正是厦门市乡村振兴、精准扶贫的生动诠释。这幕后,活跃着一群为决战决胜脱贫攻坚不遗余力奔走呼吁、出谋划策、牵线搭桥的离退休老同志坚定的身影。

以前的汪前村房屋破旧(资料图)

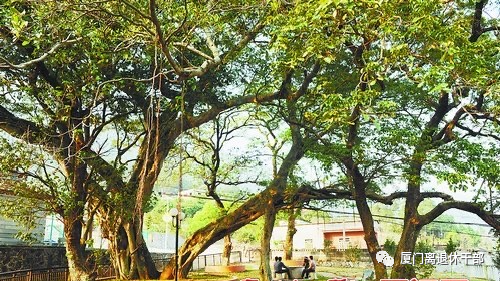

如今汪前村建起了漂亮的小公园

为民谋福

做贫困老区的“送炭人”

厦门有115个老区村,革命年代的村民们在党的领导下,为建立新中国浴血奋战,用鲜血谱写了可歌可泣的英勇事迹。新中国成立后,这些老区村多因地处偏远,经济相对落后。

“我们要牢记习近平总书记的教诲,在任何时候任何情况下,都要把老区人民装在心里,为老区扶贫事业不懈努力。”2010年,厦门市人大常委会原副主任,时年85岁高龄的张振福和市老促会老同志一行,到汪前村调研。当时路没修好,半路上又下起瓢泼大雨,汽车陷进泥潭,张振福和老领导们冒雨推车爬坡,到村里时,几位老领导全身都湿透了。从汪前村回来,老领导们便牵线原厦门卷烟厂捐资30万元,修建上山道路。

这条路成了汪前村的“致富路”。原先养在深闺人未识的“汪前”牌岩葱香飘山下,供不应求;优美的自然风光吸引了无数游客上山体验农家之乐。在老领导们的呼吁建议下,汪前获得资金开启旧村改造、新村建设,山村风貌焕然一新,成为远近闻名的“文明村”。如今,福建省最大的抽水蓄能电站又落地汪前村,不仅将进一步改善当地的环境,其上、下库区和发电厂配套规划建设旅游项目,也将推动当地旅游业和服务业的道路越走越远,越走越宽。

半岭、吕塘、锄山、五峰……厦门的每一个老区村都留下了离退休老同志的脚印。汀溪镇路下村的生姜长势喜人,但村里小水库年久失修,无法送水灌溉;五峰村小学课桌破旧不堪,影响孩子们学习,老领导们了解情况后立即联系厦门热心企业家,资助修水库、买新课桌……

扶贫扶志

做改变民风的“引路人”

老领导们扶贫济困、千方百计帮助群众解决行路难、吃水难、看病难、上学难等实际问题的热情和干劲,也深深地感染了村民,他们发挥不等不靠、自力更生、艰苦奋斗的老区精神,纷纷走上了品牌农业、生态农业、智慧农业的乡村振兴之路。如今,古坑的三角梅、乌山的青葱、褒美的槟榔芋等都打开了知名度,成为老区村持续稳定的收入来源。

有些村庄不适合发展种植业,老领导们就多方鼓励村民走出来。同安区汀溪镇半岭村位于半山腰,交通不便、村民穷困。经过多次探访调研,老领导们发现这里有山有水,从海拔500米至700米之间,分布着大小十余处瀑布,且景点集中,可谓移步换景,便建议发展乡村旅游。如今这里的生态旅游发展态势良好,有“小九寨沟”之称。在老领导们的鼓励下,村里的富余劳动力纷纷下山,从踩三轮车开始,慢慢发展壮大,形成了村庄的支柱产业交通运输业。

“天雨不润无根之苗”。没有思想上的脱贫,物质上再丰饶也会坐吃山空。老领导们正是把握了“扶贫先扶志”的思路,从思想引导着眼,有效激发了贫困群众内生动力,让群众实现了从“要我脱贫”到“我要脱贫”的转变。

倾尽全力

当好脱贫攻坚的“参谋员”

为了真正了解老区群众诉求,掌握第一手资料,张振福等老领导用脚步丈量了厦门几乎所有老区村,一份份反映老区真实情况的报告出炉。在老领导们的参谋呼吁下,厦门市委、市政府为老区人民办了一件件好事、实事:2008年市委出台1号文件《关于加快老区山区建设发展的意见》,针对40个老区村、20个山村进行旧村改造、新村建设,每个村投入资金500多万元,渐渐地掀起新农村建设高潮;2012年,张振福等老同志又联名写信给市领导建议统一城市、农村“五老”人员补助标准,获采纳。2019年,我市革命“五老”人员每人每月补助达到1570元。

2014年,张振福等老领导了解到有些老区村农田水利建设存在问题,在他们的建议下,市人大常委会组织人大代表到老区村视察,并提出一些意见建议,引起市政府高度重视。经研究决定,从2015年至2017年,每年给老区的扶建经费从200万元增加到1000万元,并提高了老区村旧村改造、新村建设的后续管理经费……

近年来,在老领导们的推动下,市财政拨款3000万元,完成了75个革命老区村的扶建项目,建成一批老区村社区服务中心、老年活动中心、农村幸福院等公共服务设施。昔日的穷乡僻壤走上了产业旺、生态美、百姓富的绿色可持续发展道路。

白首初心

做宣传老区精神的“热心人”

离休老领导张振福对老区人民有深厚的情感。1938年,年仅13岁的他就开始给中共云和诏县工委当送信员,“正是依靠老区人民的掩护,我才得以数次脱险并完成任务。”这种感激之情,让他把宣传老区、帮助老区当成自己责无旁贷的责任。一次一个老区村因土地征用产生纠纷,张振福去了解情况,可刚到任不久的区领导还不知道本区有两个老区村。于是张振福给他们讲起老区,区领导深受感动,表示以后一定多关心、重视老区。针对许多人不知道厦门老区村历史的情况,老同志积极推动编印《厦门市老区基点村革命史略》,发送到全市各部门广为宣传。

点亮一盏灯,夕阳红映照老区红。老领导的奋斗精神,坚定着老区村奔小康的信心,也激励越来越多的热心人士和企业投身扶贫攻坚。

前几年,宁化县老促会希望厦门帮扶宁化县老区建设。在张振福、刘成业等老领导的牵线搭桥下,厦门路桥公司捐资28万元、厦门三广福实业公司董事长郑展伟捐资10万元,帮助宁化县安远乡里坑村修建小学、道路、路灯及老人活动中心;翔安区莲塘村村民林良菽在创业成功后,先后捐资500多万元给村里修道路和公共设施,并开办“敬老食堂”,免费给全村70岁以上的老人提供一日三餐,至今已坚持10多年。

在决战决胜脱贫攻坚之年,以张振福为代表的离退休老领导表示:“我们将更好地发挥独特优势和积极作用,为夺取脱贫攻坚战全面胜利贡献桑榆力量。”

文/厦门日报记者 陈 璇

通讯员 郑仲萍 吴玉鑫