历史是最好的教科书

阅览: 日期:2020-05-14

李泉佃

市委宣传部原副部长、厦门日报社原社长

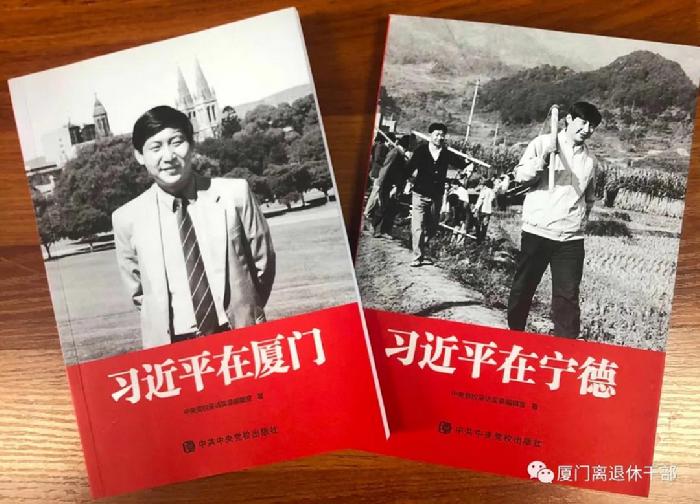

反映习近平总书记成长历程的两部采访实录《习近平在厦门》《习近平在宁德》,一经中共中央党校出版社出版,立即在全国、尤其是在福建,引起了强烈的社会反响。

1985年6月,习近平同志从河北正定县来到改革开放前沿的厦门,担任市委常委、常务副市长。在这片激情燃烧的开发开放热土上,他与经济特区广大建设者并肩奋斗,探索推动了一系列在全省甚至在全国,具有开创性和前瞻性的改革举措并取得丰硕成果。《习近平在厦门》一书共13篇采访实录,通过习近平同志当年的同事、接触过的干部群众的真实讲述,再现了他在厦门的工作经历和领导风范,充分展现了他深入把握经济特区发展科学规律的远见卓识、切实解决群众所想所急所盼的为民情怀。

1988年6月至1990年4月,习近平同志任宁德地委书记。刚满35岁的他,来到这个“老少边岛穷”的沿海欠发达地区,以深入调研起步,提出“弱鸟先飞”理念,倡导“滴水穿石”精神,带领闽东干部群众踏实稳步摆脱贫困。《习近平在宁德》一书共19篇采访实录,从不同角度回忆了习近平同志在宁德的工作经历,生动讲述了三进下党、“四下基层”、搞“经济大合唱”、颁布“公务接待12条”、整治干部违规私建住宅等攻坚克难的故事。

两部采访实录生动真实地再现了习近平同志在厦门和宁德的工作事迹,展示了习近平同志客观清醒、立足长远的战略思维,求真务实、从严治吏的领导作风,扎根基层、贴近群众的真挚情怀,功成不必在我、功成必定有我的广阔胸襟。通过研读两部采访实录,我们可以从中领会到习近平新时代中国特色社会主义思想深刻的实践逻辑、理论逻辑、历史逻辑,进而更加深入地领会这一伟大思想,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

会讲故事、善讲故事,是这两部采访实录的一大特色。

讲好故事,事半功倍。可以这么说,这两部采访实录是创新传播话语体系的方式,是运用“讲故事”形式做好传播工作的典范。听故事的主体是人,讲故事的目的也是做人的工作。梦想与奋斗、欢笑与泪水、成功与挫折,是最能打动人心的情节。两部采访实录通过受访者讲述的一个个发生在习近平总书记身上的故事,如同在拉家常,娓娓道来,深入浅出,引人入胜,发人深省,读来使人灵魂得到洗礼、精神得到鼓舞、思想得到升华、工作得到启迪。

研读这些故事,让我们对习近平新时代中国特色社会主义思想的由来有了更加清晰、深刻的认识:坚定的理想信念、以“人民为中心”的发展思想以及反腐倡廉的坚定决心,在他年轻的时候就深深扎根于心里。

文风朴实、语言平实,是这两部采访实录的另一特色。

两部采访实录,让人感受最深的就是“实”。书中通过受访者讲述当年与习近平同志一起工作生活时的点点滴滴,再现习近平同志呕心沥血推动厦门和宁德发展的生动画面,让人读后犹如身临其境。两部实录内容非常丰富,都是经过采访获得的第一手资料,并大多配有习近平同志在当地工作时的老照片,具有非常重要的史料价值。文章采取访谈的形式,一问一答,没有任何华丽矫情的辞藻,语言平实生动,人物栩栩如生,读者仿佛能够深切感受到文中所要传达的感情和气氛。同时,实录中的每个篇目的标题,也都经过精雕细琢,概括提炼十分到位,令人爱不释手。特别是在目录中,每篇访谈都有一段导言,既有画龙点睛的妙用,又能引起读者的好奇心和深度阅读的兴趣。

微言大义、言近旨远,是这两部采访实录又一特色。

通过研读两部采访实录,我们可以领悟到习近平同志在30余年前的社会实践中表现出强大的人格魅力和人格力量。尤其是习近平同志“我将无我,不负人民”的深厚情怀与崇高境界渗透在字里行间,见诸于巨事小节,贯穿于从政历程,给人以深刻教育和巨大激励。书里写到习近平同志从河北正定来到改革开放的前沿城市福建厦门,面临三个“第一次”挑战,制定了《1985年—2000年厦门经济社会发展战略》,成为全国经济特区中最早编制的一部经济社会发展战略规划,也是我国地方政府最早编制的一个纵跨15年的经济社会发展战略规划,就展现了他对大势的把握能力和远见卓识;而他在宁德任地委书记期间,面对“老、少、边、岛、穷”的现状,提出“弱鸟先飞”理念,倡导“滴水穿石”精神,同样展现出他高瞻远瞩的战略思维。习近平同志这种善于把握事物发展总体趋势和方向,提升工作原则性、系统性、预见性、创造性的战略思维,在今天仍然是我们开展工作的根本遵循。

历史是最好的教科书。党的领袖为党和人民事业奋斗的非凡经历,以及这些经历所蕴涵的宝贵精神财富,具有不可替代的历史价值、思想价值和精神价值。把领袖人生中一段一段的历史真实地记录下来,通过多种形式奉献给读者,奉献给人民,奉献给历史,可以极大地鼓舞和教育人民。正是从这个站位上说,《习近平在厦门》《习近平在宁德》两部采访实录作出了重要探索,具有重大意义。